スイングの本質とメカニズム (開設 : 2018-1-16) 2023-3-6 revised テニススイングは科学(物理学/力学)の視点で考え、「自然×シンプル=合理的」であり、無理と無駄を省かなければなりません。 「基本に戻れ」 Back to the Basics と言いつつも、硬式テニス、特に片手バックハンドには筆者の知る限り、基本らしきものが未だに存在しません。 2020年に亡くなった野村監督(南海ホークスで名捕手、楽天イーグルスで監督を務めた)が「野球は頭でするものだ」と述べ、2021年に 男子ゴルフの第一人者である青木功氏も、ある月刊誌上で「ゴルフは頭を使わないと出来ないスポーツだ」と述べているように、テニスの技術も、 頭(理性)を使って基本をマスターし、レベルアップすべきではないのでしょうか。相手に体力負けする場合には、頭(知恵)と技術と相手に 勝る気力でカバーしなければなりません。 ※特に問題なのは、科学的思考能力とは隔絶された片手バックハンドの進化の遅滞です。以前にアメリカのある著名なコーチが、フォアハンドの 進化と比較して、片手バックハンドの進化が遅れていると指摘されていましたが、筆者の知る限り、ここ40年以上もの長期間、片手バックの技術の 進歩は停滞し、依然として科学とはほぼ無縁の状態が続いています。当ホームページではテニススイングを科学的にとらえ、どうすれば無駄なく レベルアップできるかを考えていきたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

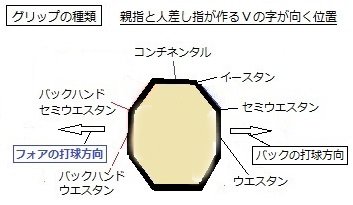

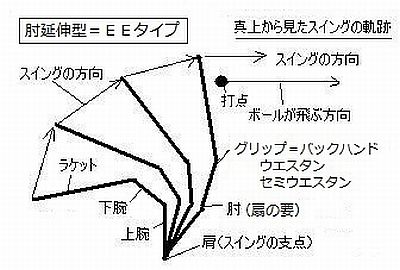

Ⅰ.グリップ : 打球の主役は手の平 (=ラケット)です。ボールを打つのは手の平 (=ラケット)です。 ラケットとはアラビア語で<手の平>を意味する由。ラケットは手の平の補助/代替ギアに過ぎません。 グリップは、①必ず、打点に合わせてつくり、②スイング方向の真後ろを手の平でしっかりと支えねばなりません。 (第1、2図参照)

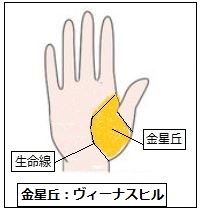

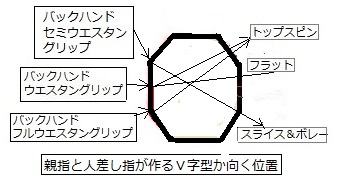

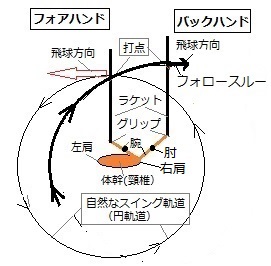

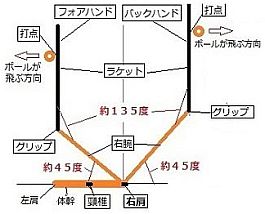

◆正しい打点の位置・・・スイングの支点となる体幹との位置関係 (第4、6図参照) インパクト時点でのグリップの位置/方向は、当然、ショットの種類、打点の位置/高さなどによって異なりますが、 基本となるフラットの場合、フォアハンドもバックハンドもラケットを持つ利き腕の肩の約20度斜め前です。 ・・・‥因みに、ラケットと下腕の角度は通常約135度です。 勿論、打点は、フォアハンド/バックハンドも頸椎/前肩をスイングの支点とする自然な円/半円/直線軌道上にあります。 但し、ボレーは頸椎/前肩をスイングの支点とする直線軌道上とする方が、より力強く正確な打球が可能となります。 高さは、ストロークの場合、ほぼ腰の高さです。ボレーは、力強さ/コントロールの正確さと確実性を望むのであれば、FHもBHも目の高さがベストです。 打点の高さはフォアハンドよりも約20-25cmほど高く、ほぼ鳩尾~胸付近ですが、<EEタイプ>でならば、打点が胸ー肩ー頭上までの 高いボールでも充分強い打球が可能です。 ※バックハンドの手の平とは・・・バックハンドの場合、手の平とは、親指の付け根の膨らみ部分、つまり、手相占いで 金星=Venus-Hill ヴィーナスヒル と名付けられた部分です。手の平の最強スポット(真芯)です。(第2図参照) ※正しいフラットグリップのつくり方 肘の位置/方向に要注意!フォアとバックとでは違います。手の平とラケットの打球面を自然に正しく前方に向けることが大切です。 正しいグリップをつくる場合の注意事項 : ①身体の向きは横向きで、前肩を前方に向ける。(スクェアスタンスの場合、両足の爪先を結ぶ直線の延長線上に前方ターゲットがある) ②ラケット面を打点の位置に、地面と直角にセットし、ラケットを利き腕で掴んだグリップが自然で正しいフラットグリップです。 ・・・スライス/ボレーの場合はラケットの打球面を多少上向きに、トップスピンの場合、ラケット面は多少下方向きに構えます。 打点の位置は、トップスピン、スライス、ボレーの場合、スイングの仰角/俯角によりますが、フラットの場合よりも身近に位置します。 従って、グリップつくりも同様、脇を閉め肘を体幹に寄せ、ラケット面を打点に合わせた構えでグリップをつくること。 従って、グリップつくりも、脇を開け、ヒジ/上下腕を前方打点に向けて伸ばし、ラケット面を打点に合わせた構えでグリップをつくること。 ◆正しいグリップ 下記のグリップが、手の平(=バックハンドの場合はVH=ヴイーナスヒル)と、打点/スイング方向にも合致し、ラケット/ ボールへのベクトル(運動の方向量=スイング/打球パワー)の伝達を最強とするグリップです。・・・・・・第1図及び下表参照! ※バックハンドの場合、スイング中の不自然な手首のコックや捻りは邪道です!グリップづくりに誤りがある証拠です。スイング中/インパクト 直前のラケット面の調整操作はスイングの不安定要素となり、必然的にスピードとパワーダウン、ミスショットの原因となります!

※強いボールを打つためには、手の平/グリップとラケットの打球面またはスイング方向との完全一致が必要条件です

|

||||||||||||||||||||||||||||||

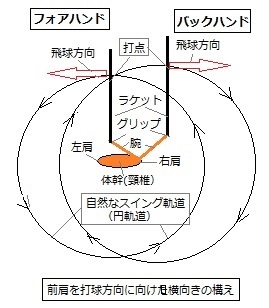

| Ⅱ.打球の構え: ・・ ◆打球の際には、身体は横向き (上半身だけでも) とし、前肩を前方ターゲットに向けるのが自然で基本! ・・・スクェアスタンスの場合、両足の爪先を結ぶ直線の延長線上に前方ターゲットがあります。 身体は自然体に構える。つまり、背筋を伸ばし、頭を垂直に立て、膝を軽く曲げて腰を少々落とし、打球する方向に 前肩を向けて上体だけでも横向きに構える。これが足腰を含めた全身の力強く、正確なショットを可能とする条件です。 両足の構えはスクエアスタンスが基本です。両足の爪先を結ぶ直線の延長線上にターゲットが位置します。 実戦では身体を前向きの状態で対応せねばならないケースが多いのですが、打球は極力横向きで行うのが基本です。 ※身体を横向け(=自然体)とする理由と目的は ①打球のパワー強化 : フォアハンド(FH)では肘の推進力、バックハンド(BH)では肘の牽引力を最強とするため、 ラケットを前方へ力強く押し出す<押す(推進)スイング>で打球するため。 前方へ向けて振り、ラケットを前方の打点に向けて引き出すことで、力強く正確な<引く(牽引)スイング>を可能とするため。 ②自然なスイング軌道 : 体幹(FHでは頸椎、BHでは右肩+頸椎)をスイングの支点とする自然なスイング軌道= 円/半円/直線軌道を作り、手の平(グリップ)を正しく前方スイング方向に向ける。 ③スイング/打球を肘の高さで行うことで、最強の打球が可能となります。 ※①、②により、スイング/打球の強弱、飛距離、飛球方向の正確なコントロールが可能となります。 ◆打点が低い場合 : 膝を曲げて腰を落とし、身体の重心を下げ、極力肘の高さでスイング/打球するのが基本です。 身体が腰高でラケットダウンするだけの場合には、パワーダウンし、ミスの確率が確実に高まります。特にバックハンドでは要注意。 ※テニスの習得と上達を妨げ、凡ミスを多発する最大の原因は、上記の基本/原則の軽視/無視/不備にあります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 第5図 片手バックの自然なフォロースルー(概念図)  ※片手バックでは、インサイドアウトの軌道上でボールを捉え、 前方にラケットと肘を向けて突き出し、フォロースルーを 行うのが基本です。実質的なフォロースルースパンは 極めて短く(殆どゼロ!)となります。 |

第6図 スイングの支点と打点との関係(概念図)  ※上図のバックハンドの打点位置は、フラットの場合です。 トップスピン、スライス、ボレーなどの場合、より身近となります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

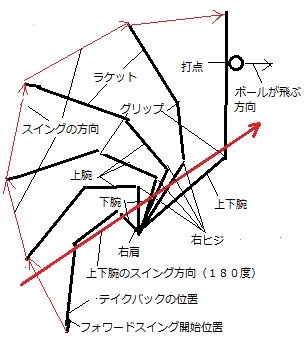

| ◆テイクバック : 意図するスイング軌道上/打点の真後ろへの直接テイクバックが正しいテイクバックだと思います。 テイクバックは、出来れば、フォアハンドもバックハンドもラケットを直接、フォワードスイング開始位置=打点の真後ろ、即ち、 <ラケット⇒肘⇒打点>を結ぶ自然なスイング軌道の延長線上へのセッティングの完了が・・・最強ベクトルの伝達には・・・ベストでは ないかと思います。 ※サーキュラー/ハイポジション : テイクバックの欠点:① ボールに純/逆スピンがかかりやすく、② 振り遅れとなり易く、 ③ 打球のヴェクトル(強度)が多少弱まる。・・・つまり、フォアもバックもサーキュラー/ハイポジションテイクバックではなくて、 意図するスイング軌道上の打点の後への直接的/直進的テイクバックするのが唯一正しいと思います。2022-4-11 つまり筆者は、フォアハンド/バックハンドの場合とも、伊達公子方式が、唯一正しいテイクバック方式ではないかと思います。 (ご参考)筆者が所属していたクラブメンバーの奥様(全日本の選手)が、筆者の推奨する上記のダイレクトテイクバックで 見事なフラットショットを打っていました。こすることで、フォアも肘でラケットを引き出す引き出すより強い<引くスイング>が 可能となり、スイングのフォロースルーも、肩の回転を抑えて、前方へラケットとを突き出してフイニッシュ出来るからです。 2022-3-20 ※勿論、テイクバック時には、採用するグリップ作りを完成しておかねばなりません。 ※直接ダイレクト/直線的ストレートテイクバック(コンパクトテイクバック)の大きなメリット: ①スイングスパン(軌道)上でベクトルを無駄なくラケットに乗せ易い ②打球の構え造りのタイムロスを最小限に留め、速攻が可能。少なくとも、振り遅れを防げる。 ③迅速なラケットとヒジのセッティングおよび打球態勢づくりが可能となる。 ④バックハンドの場合、長い<ラケット牽引可動域>を作り、即座にスイングパワーを溜めることが可能。

スイングの主役は肘です。肘はスイングの前進(FH)/牽引(BH)原動力であり、スイングをリードする司令塔/方向舵です。 特にBHでは利き腕の肘を前方に向け、肘の先行リードでラケットを強く大きく振らなければ、ボールを力強く正確に打つことが 出来ません。・・・体軸を中心軸として、ラケット+肘を大きく/強く振らねば強く/大きな打球を打てません。 (1)スイング軌道 : 正しく強いスイング軌道は、体軸を支点とする自然な円/半円/直線軌道です。 打球はスイングの支点(軸)、つまりフォアでは頸椎/バックでは前肩+頸椎を基点とする自然な円軌道/半円軌道、 或いは直線的軌道の中でボールを捉えて行うのが基本です。但し、バックハンドの場合、打球の時点ではスイングの 支点(軸)の動き/回転を停止するのが基本です・・・第5図参照 ※スイングの支点を動かさない手段として、インパクト時に打点に眼を残すことも非常に大切です。自然な軌道から 外れて、ボールにラケットを当てに行くスイングでは、軌道からの乖離が大きいほど、打球ミスが増えます。 ※スイングは全身運動 : 姿勢正しく、足腰の動きを上手く活用するのがポイントです!身体の上半身だけで、 腰が浮いた/伸び切った状態で、又は小手先だけでスイングを行うプレイヤーがいますが、膝を軽く曲げ、 腰を少し落とし、下半身(足腰)を巧く柔軟に使わないと、力強くコントロールの正確なスイング/打球は不可能です。 ※足の位置、構えをとやかく言うコーチがいますが、足は上体と腰の構えさえ正せば、自然と正しくセットされます。 ・・・ ターゲットは両足のつま先の延長線上に存在します。 (2)大切なヒジの機能 : スイングとはラケットを持つ利き腕の肘(ヒジ)を強く大きく振ることです。 ヒジはスイングの原動力/司令塔です。スイングのメカニズムは、フォア(FH)とバック(BH)では全く異なります。 従って、肘の使い方も異なります。 ※スイングの主役は肘です!特にバックハンド(BH)では、肘を巧く使わねば 良いショットを打てません!・・・①肘(ヒジ)はスイングの原動力、②スイングのリード役でもあります。 ①原動力機能:肘(ヒジ)はスイングを先行推進(FH)/先行牽引(BH)するエンジンです。 スイングとは、利き腕の肘の先行リードで、肘とラケットを大きく強く振ることです。 ※利き腕の肘をスイング方向に向けて大きく強く振らなければ、ボールを強く飛ばすことなど不可能です。 ※片手バックハンドで力を入れ難いのは、①グリップの誤りが原因で、②肘を打点に向けて強く振れないのが原因です。 ヒジの原動力機能を巧く活かすには、スイングを極力ヒジの高さで行なうのがポイントです。何故なら、フォアハンドでは、 肘の強力なバックアップ(パワーアップ)、バックハンドでは肘の強力なアシスト(パワーアップ)に役立つからです。 肘を体幹に強く引き付けるパワーが、<押すスイング>の推進力=打球パワーを一層強化します。右腕(利き腕)が身体の 後ろに付いているフォアハンドでは、グリップをイースタン、コンチネンタルとする場合、<ラケット推進可動スパン>つまり、 ラケットのフォワードスイング開始地点から打点までの短い距離を<押すスイング>でスイングし、打球を行うのが自然であり 基本です。・・・ グリップをウエスタン/セミウエスタングリップとする場合、窮屈ですが、<引くスイング>が可能となります。 ※FHでは生憎、<ラケットの推進可動域>がかなり短くてパワーとスピードを溜め難い上、<押すスイング>にはスイングに体重を 乗せ難いためパワー不足であり、身体の捻り/捻り戻しによる両肩の回転を伴うインサイドインのスイングや、後ろ足から前足への 意識的な体重移動を行うなど、追加のパワーアップ策が必要不可欠となる大きな欠点/デメリットがあります。 ※フォアハンド(フラット&トップスピン) は体幹の後ろから体幹(ヒジ)までの長い<ラケット可動域>を、多少なりともヒジと グリップ先行の、つまり、ラケットがヒジとグリップよりも遅れて振り出される<引くスイング>で多少なりともスイングに体重を載せ、 パワーを溜めることで以後の<ラケット可動域>の<押すスイング>のパワーアップを図るのがベストではないかと思います。 ※事実、打点が高めのフラットショットを結構強いスライス気味のスイングで打つ女性アマチュアや非力な男性も多数います。 ・・・ 筆者が所属していたクラブ会員の全日本クラスの奥さんが、そうしてかなり強力なショットを打っていました。 肘をスイング方向に向けて体幹から強く引き離す/出すパワーが、<引くスイング>の牽引力=打球パワーを一層強化します。 ※但し、テイクバック時にヒジを打点或いはスイング方向に向けておくのが条件です。 右腕(利き腕)が身体の前に付いているバックハンドでは、ラケットがスイング開始地点から、体幹(ヒジ)を追い越すまでの <ラケット牽引可動域>が長いため、グリップをバックハンドウエスタン/セミウエスタンとして、スイングをインサイドアウトの <引くスイング>で行うのが、自然であり、基本です。 ※米国のエンジェルスの大谷選手が、時々ですが、楽々とホームランを打つのは、彼が右投左打であり、主に利き腕の右腕で バットを打点に向けて引き出す<引くスイング>でボールを打つ場合に限りますが、大谷選手のスイングには「力感が無い」と 評されています。・・・大谷が常時<引くスイング>で長打を打てば、もっと多くのホームランを打てる筈!なのですが。 *片手バックのスイングをヒジの始動/先行リードで行う場合に、最も力強く正確なショットを打つことが可能となります。つまり、肘を自然な スイング軌道上で振る場合、即ち、肘を、<ラケット-グリップー肘>が作る不等辺3角形の平面上に載せて振る場合に、最高速/最強の スイング/打球を可能とします。従って、<引くスイング>にはフォアハンドのような追加パワーアップ策を必要としない大きなメリットがあります。 *ラケットの<牽引可動スパン(域)>が充分長い<引くスイング>を行うバックハンド(BH)では、スイングにパワーを充分溜める 時間的余裕もあり、スイングに体重が乗るため、パワーアップのための追加補強操作は不要です。

②スイングの司令塔/方向舵 : 肘(ヒジ)はスイングをリードする司令塔/方向舵でもあります。 肘はコントロールの正確な強いスイング/打球を可能とします。 肘は、肘の位置/高さ/向きを調整し、肘/手の平/ラケットの打球面を正しく前方打点/スイング方向に向ける司令塔です。 スイングとは、手の平と肘を前方スイング方向に正しく向けた状態でラケットを持つ利き腕の肘を振ることですが、大切なことは、 肘の牽引(BH)/推進(FH)機能、司令塔/方向舵機能、加速機能を100%効率的に活かすためにはFHでもBHでも、 極力スイングを肘の高さで/肘を打点に向け、肘のバックアップ(FH)/先行リード(BH)で行なうことが基本です。 ※フォアハンドでは通常、肘と打点の高低差が大きく乖離しがちなので、ヒジのスイングパワーのラケットへの伝達効率が 低下しがちです。バックハンドでもグリップと肘の使い方を間違えると、同様なパワーロスを惹起します。

(4)トップスピン : フォアハンドFHでもバックハンドBHでも、トップスピンを打つ場合、テイクバックはラケットの打球面を多少伏せ気味にして、 膝の後辺りにセットするのが自然です。トップスピンを打つには、ヒジの力が必要です。単に、ラケットを手首を使って 振り上げてボールを擦りあげるのではなく、ラケットを持つ利き腕の肘をラケットと一体としてしっかりと振り上げて、ボールを ラケットで強く擦りあげる必要があります。手首を使う小手先で打っても強いスピンはかかりません。 ①単純に肘の推進力でラケットを下から上へと振り抜くことでボールを擦りあげる方法と、②ワイパースイングで プロネーションを用いる方法と、2通りの方法があります。どちらもラケット面が被り気味の段階でボールを叩くと効果的です。 ラケットを持つ利き腕の肘をラケットの下から上へと自然な振り抜き=スイング開始後、未だかぶり気味の ラケットの打球面を、振り抜く際にコート面にほぼ垂直に立ち上げる過程でスピンを掛ける方法が正しいと思います。 この場合、打点は当然フラットの場合よりも多少体幹に近くなります。これにも以下の2通りの方法があります。 ①スイング途上でラケットの打球面が未だやや被っている(下方を向いている)段階でボールを身近に引き付けて叩く方法。 ②グリップをバックハンドウエスタンよりもやや厚めのバックハンドフルウエスタンとしてボールを叩いて振り抜き、擦りあげる方法。 この場合、スイングを他のスイング(フラット、ボレー)と同様、肘を打点(の高さ)に向けて・・・手の甲/平と同一平面上の・・・ スイングを行うことが可能となり、ボールがネットを超えて相手のコートに突き刺さるような鋭いトップスピンを掛けることが可能となります。 ※バックハンドでスピネーションでスピンを掛ける説がありますが、フォアハンドとバックハンドとでは、スイングのメカニズムが 異なります。バックハンドでスピネイションを掛ける場合、スピンはかかりますが、ラケットの当たりが薄く、球威がかなり低下する 大きな欠陥があります。スピネーションのような小手先の打球方法では球威のあるトップスピンを打つことは不可能です。 むしろプロネーションの方がベターなのかも知れません。 (5)サービス : 球威のあるサービスを打つポイント ・・・・・・ トスの位置とヒジの使い方が重要 身体を横向きとし、前肩を打球方向、つまり打とうとするターゲット方向に向け、ラケットを持つ利き腕のヒジを 肩より上に上げ、ラケットを背後に落とすのが基本です。ボールのトスは無心の状態で行うと巧く行きます。 ラケットを打点に向けて、上下腕(ヒジ)を伸ばしつつ<EEタイプ>=<引くスイング>で振出し、直後に上腕を <BAIタイプ>=<押すスイング>で前方へ向けて振りつつ、上腕にプロネーションをかける<EEBAIタイプ>で スイングを行うのが普通です。肘を大きく強く振るほど打球を強めることが可能です。 スイング球種には、下記の4種類があります。私は以下の4通りのサービスを打っていました。 ①ストレート:文字通り、真っ直ぐの直球。 ②スライス : 落ちてから弾まずに相手のフォアハンド側に低く逃げるスライスサーブ。 ③トップスピン : 強いプロネーションをかけて落ちてから高く弾むトップスピン。 ④リバース : トスしたボールの左側を強く叩いて右手利きの相手のバックサイドに落ちてから低く逃げるサーブ。 球種によって多少異なりますが、身体を横向けとする場合、適切な打点の位置、つまりボールをトスする位置は、 ①、②の場合、体幹よりもやや前方;前肩の右前辺り、③、④の場合、ほぼ頭の真上のやや前方です。 通常、サーブ&ボレーとするため、採用するグリップは通常コンチネンタルが基本ですが、イースタングリップでも打つことが出来ます。 スイングの主役(原動力/司令塔)はヒジです。球種にもよりますが、ヒジを肩よりも上にセットし、ヒジの先行リードで ヒジを強く振るのが球威のあるボールを打つポイントです。プロネ-ションの強弱でボールの回転強度をコントロールします。 打球時には左足(前足)を軸足として動かさず、打球後は一瞬打点に眼を残してフィニッシュするのが基本です。 打球直後に頭を動かしてボールの行方を見ると、フォールトになり易いので要注意です。 セカンドサービスは、ダブルフオールトを避けるため、通常トップスピンを掛けるのが基本です。打球直後に頭を動かして ボールの行方を見ると、フォールトになり易いので要注意です。 (6)フォロースルー : フォアとバックではスイングのメカニズムが違います。当然フォロースルーも異なります。 スイングの支点(体軸)を静止させるため、インパクト時点で打点に一瞬でも眼を残すこと。 スイングの支点とする、インサイドインの身体の大きな捻り戻し(横回転)を伴う大きなフォロースルーが必要不可欠のようですが、 バックハンドスイングのフォロースルーと同様に、身体の大きな捻り戻し(両肩の回転)をせずに、ラケットを前方へ力強く突き出した 形でフォロースルーをフイニッシュする方が、より強いボールを打つことが出来ると思います。2022-3-20 スイングの支点(軸)ですから、インパクトの時点では、右肩の動き/回転を止め、力を抜いてラケットとヒジを前方へ 突き出す/投げ出す形で、実質的なフォロースルーは極めて短く、コンパクトにフィニッシュするのが基本です。 (7)力学方程式 : 「バックハンド(BH)に力を入れ難い」という定説は、大間違いです。 強い片手バックを打つベテラン識者は、力を入れ難いのは、むしろ<フォアハンド>だと述べていますが、正解です。 これは、打球の強さは(ラケット+体重)=質量×スイング速度に比例するという方程式ですが、質量Massをラケットにかかるベクトル (=運動の方向量)に置き換えて考えれば、※つまり、打球の強さは、単純化すれば、 スイングに 体重が乗る上、上下腕の肘を伸ばしつつ<引くスイング>の方がスイング半径が大きく、スイング速度が速い スイングに体重を乗せ難く、上下腕を折り畳んだ状態で<押すスイング>はスイング半径が小さく、スイング速度も遅い (8)守備の注意 : テニスは足ニスです。 相手がボールを打つ打球の時点では「ヨーイドン」の構えをつくり、 静止して身体を相手に向けて正対し、相手がボールを打った瞬間に、足を動かして適切な打球地点に移動するのが基本です。 ※陥り易い誤操作 : 結構多いのですが、相手が打球の際に、本人が静止せずに動いていては、正しい守備/返球の構えを作れません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||||||